LA SCOPERTA

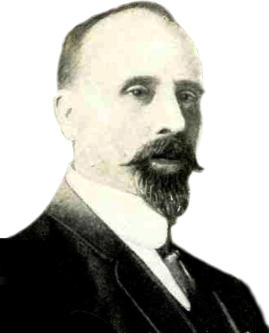

Spetta ad Enzo Di Chiera, cronista curioso e appassionato di storia dell'emigrazione, il merito di aver "scovato" questa incredibile storia. Dopo estenuanti ed approfondite ricerche, con la collaborazione di Maria Elisa Campisi, Pino Circosta e la pazienza di Maria Roccisano, responsabile dell'ufficio anagrafe, si ha la sensazione che con questa scoperta si aprirà un nuovo, affascinante e inedito scenario nella storia del pionierismo del volo in Italia. "Appassionato di storia dell’emigrazione, durante una fase di ricerche, in modo del tutto casuale, ho scoperto qualcosa che per me ha dell’incredibile! Si tratta della storia di Vincent Raschellà, artista ed inventore calabrese (Caulonia 1863 - Northvale, New Jersey USA 1958) che all’età di 37 anni, anche lui “vittima” dell’emigrazione di fine Ottocento, si trasferisce definitivamente in America. Pioniere del volo, risulta essere antesignano persino dei fratelli Wright e di molti altri pionieri che fecerero la storia dell’Aviazione. Fin da subito mi sono appassionato alle sue vicende e con l’aiuto di alcuni amici, Pino Puccio Circosta, Maria Elisa Campisi, Maria Roccisano e altri, ho iniziato un lavoro di ricerca che, giorno dopo giorno, si va ingigantendo al punto tale da destare un inaspettato interesse di giornali, televisioni, registi, esperti del settore e gente comune. Il mio desiderio è quello di far conoscere e rendere omaggio ad un personaggio di cui fino ad oggi in Italia poco si sapeva e soprattutto nella sua Caulonia e in Calabria nessuno conosceva. Il resto della storia (spero avrete il tempo di approfondirla) la si può leggere negli stralci di documenti che via via andremo a pubblicare anche in queste pagine. Enzo Di Chiera

Benvenuti

L’associazione nasce nel 2014 come “progetto” volto al recupero della memoria storica di Caulonia e di un intero territorio. L’intento è quello di fornire - attraverso indagini, ricerche, ricognizioni, occasioni di studio, interviste etc. - soprattutto alle nuove generazioni, la conoscenza di fatti, personaggi, luoghi, storie sconosciute o dimenticate ma che fanno parte dell'identità del nostro Paese. Fino ad oggi gran parte del nostro lavoro è stato dedicato all'incredibile storia di VINCENZO RASCHELLA', pioniere del volo, artista ed inventore, un “Leonardo del 900” che avrebbe potuto scrivere pagine importanti della storia dell’aviazione e non solo, che fallì per una serie di circostanze sfavorevoli.

“Fino ad oggi in Italia poco si sapeva,

soprattutto nella sua Caulonia e in Calabria,

nessuno conosceva Vincent Raschellà,

pioniere del volo artista e inventore.”

Caulonia 1863 - Northvale, New Jersey 1958

Malcom X

VINCENT RASCHELLA’

PIONIERE DELL'AVIAZIONE

II RICONOSCIMENTO DEGLI AMERICANI

G

li

storici

dell'aviazione

italiana

non

hanno

mai

parlato

di

Vincenzo

Raschellà,

nato

il

25

settembre

del

1863

a

Caulonia,

provincia

di

Reggio

Calabria,

e

spetta

quindi

alla

stampa

scientifica

americana

l'onore

di

averlo

tratto

dalla

oscurità,

in

cui

si

era

volontariamente

immerso,

per

mostrarlo

agli

occhi

dei

contemporanei

come

un

pioniere

dell’aviazione

degno

della

massima

considerazione.

Un

uomo

che,

per

circa

dieci

anni,

dal

1885

al

1895,

si

è

dedicato

alla

ricerca

dei

mezzi

migliori

per

poter

volare,

con

perspicacia

e

fervore

ammirevoli,

non

merita

di

morire

ignorato

da

tutti

e

pertanto

la

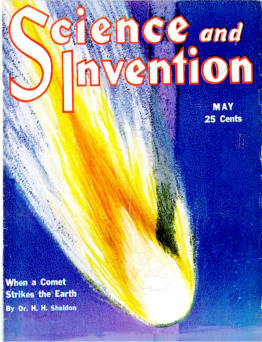

rivista

Science

and

Invention

,

che

ha

esaminato

diligentemente

tutti

i

suoi

documenti,

lo

presenta

al

pubblico

di

tutto

il

mondo,

(ed

a

noi

italiani

in

particolare),

perché

si

sappia

che

egli,

Vincenzo

Raschellà

è

stato

un

precursore

degli

stessi

fratelli

Wilbur

ed

Orville

Wright,

creatori

del

primo

aeroplano

che

ha

spiccato

il

volo

a

Kitty

Hawk

il

17

dicembre

1903.

Il

venticinquesimo

anniversario

di

questo

volo

famoso

è

stato

celebrato

nel

1928

e

tutte

le

nazioni

civili

hanno

reso

omaggio

ai

due

aviatori

americani,

che

l'avevano

reso

possibile,

ed

a

così

breve

distanza

di

tempo,

(1930)

,

senza

detrarre

nulla

al

merito

dei

loro

connazionali,

gli

stessi

americani

esaltano

un

italiano

che

diciassette

anni

prima

dei

Wright

lavorava

per

la

soluzione

del

difficile

problema

della

viabilità

aerea,

servendosi

di

apparecchi

più

pesanti

e

meno

pesanti

dell'aria.

Una

storia

da

romanzo.

Nella

notizia

che

Science

and

Invention

dà

di

questo

pioniere

dell'aviazione,

si

parla

di

«storia

romanzesca»,

di

«esperimenti

da

far

venire

i

brividi»

e

di

«fatti

interessantissimi

dal

punto

di

vista

umano

e

scientifico,

di

un

valore

assolutamente

storico».

Vincent

Raschellà,

è

stato

invitato

a

visitare

gli

uffici

editoriali

della

Science

and

Invention

ed

è

qui

che

si

è

deciso

a

spezzare

il

silenzio

che

aveva

mantenuto

per

tanti

anni,

per

la

sua

innata

modestia.

Ha

esposto

i

particolari

dei

suoi

esperimenti

giovanili

fatti

in

Italia,

nella

remota

Calabria.

Raschellà

ha

parlato

di

fatti,

corroborati

da

documenti

di

autenticità

evidente,

senza

alcun

fine

di

gloria

o

di

notorietà,

e

bastano

le

sue

stesse

parole

per

illustrare

il

suo

spirito

inventivo

e

le

cause

del

mancato

successo

"Da

ragazzo,

quasi

per

istinto

naturale

era

stato

attratto

da

tutto

ciò

che

aveva

un'attinenza

con

l'aeronautica".

Si

recò

giovanissimo

a

Roma

per

studiare

disegno,

ma

impiegava

tutto

il

tempo

disponibile

per

apprendere

la

vita

di

tutti

coloro

che

avevano

contribuito

ai

primi

sviluppi

dell'aeronautica,

da

Leonardo

da

Vinci

a

Montgolfier

da

Pilatre

de

Rozier

a

Nadar.

Sui

tentativi

fatti,

egli

si

è

espresso

nel

modo

seguente:

“Nel

1885

costruii

il

mio

primo

aquilone.

Era

un

telaio

bislungo

di

bambù

ricoperto

di

tela,

di

circa

tre

metri

per

uno

e

mezzo.

Dal

centro

penzolava

un

trapezio,

al

quale

mi

aggrappai

con

le

mani

quando

saltai

da

una

balza

per

tentare

il

primo

volo.

Descrissi

una

breve

traiettoria

per

terra

e

caddi

in

piedi

a

breve

distanza.

Alla

seconda

prova

l'atterraggio

non

è

stato

tanto

favorevole;

il

telaio

si

ruppe

e

mi

slogai

il

piede

sinistro.

Dopo

qualche

tempo

costruii

un

altro

aquilone,

simile

al

primo,

ma

non

ho

avuto

risultati

migliori.

Dopo

un

certo

numero

di

vani

tentativi

con

gli

aquiloni,

mi

sono

reso

conto

dell'impossibilità

di

poter

volare

in

questo

modo

e

mi

diedi

alla

ricerca

di

mezzi

che

offrissero

maggiore

stabilità

e

che

potessero

essere

usati

con

una

forza

motrice.

«Il

pallone

con

le

ali

di

pipistrello»

Con

questa

idea

in

mente

ho

creato

più

tardi

un

apparecchio

simile

agli

aquiloni

precedenti,

sostenuto

da

un

pallone

a

forma

di

sigaro,

fatto

di

tela

foderata

con

carta

velina.

Trattai

la

tela

con

una

soluzione

di

cloruro

di

cilicio,

solfato

di

ferro

e

allume,

per

renderla

incombustibile.

Questo

pallone

con

le

due

punte

acuminate

misurava

circa

13

metri

di

lunghezza,

4

metri

di

larghezza

e

3

metri

di

altezza.

II

nuovo

velivolo

era

completato

da

due

ali,

simili

per

forma

a

quelle

di

un

pipistrello,

due

pedali,

sedile,

leva,

pulegge

e

due

eliche,

che

dovevano

essere

mosse

con

la

forza

dei

piedi.

Le

ali

potevano

essere

aggiustate

curvandole.

Per

gonfiare

il

pallone

usai

aria

calda,

prodotta

bruciando

la

paglia

umida.

Il

25

settembre

1889,

giorno

del

mio

ventiseesimo

compleanno,

ho

fatto

il

primo

volo

con

quest'apparecchio,

partendo

dalla

sommità

della

balza

usuale.

Il

volo

è

stato

un

vero

successo,

poiché

coprii

la

distanza

di

circa

duecento

metri

ed

atterrai

presso

un

grosso

albero

di

albicocche.

Avrei

potuto

volare

più

lontano,

ma

il

luogo

dei

miei

esperimenti

era

una

collina

di

un

fondo

di

mio

padre,

chiamato

Scrongi,

ed

il

terreno

circostante

era

inclinato

in

modo

tale

che

l'unico

punto

su

cui

si

poteva

atterrare

era

lo

spazio

vicino

all'albicocco.

Dopo

questa

prima

prova

ho

fatto

altri

voli,

alcuni

dei

quali

riuscirono

veramente

ottimi.

Data

la

limitazione

dello

spazio

a

mia

disposizione,

i

miei

voli

di

resistenza

consistevano

nel

girare

intorno

descrivendo

piccoli

cerchi

ed

in

questo

modo

riuscii

a

mantenermi

in

aria

anche

per

quaranta

minuti.

Chiamai

il

mio

velivolo:

«Il

Falco».

Verso

la

fine

di

ottobre,

dello

stesso

anno,

durante

uno

dei

miei

voli

un

lato

del

pallone

si

apri,

lasciando

uscire

l'aria

calda,

e

tutto

l'apparecchio

cascò

a

terra.

Immediatamente

dopo

costruii

un

altro

modello

più

grosso,

della

forma

di

una

grossa

farfalla,

con

le

ali

coperte

da

un

doppio

strato

di

tela.

Tanto

il

pallone

che

le

ali

dovevano

essere

riempiti

di

idrogeno,

in

modo

che

la

forza

di

sollevamento

del

gas

avrebbe

controbilanciato

il

peso

della

struttura.

Cosi,

con

le

sue

ali

distese,

l'apparecchio,

avrebbe

potuto

mantenersi

in

aria

come

un

moderno

monoplano.

In

quell'epoca

i

motori

aerei

non

erano

conosciuti,

quindi

cercai

di

studiare

il

dono

naturale

degli

uccelli

che

volano.

Ho

esaminato

che

alcuni

uccelli

quando

volano,

fanno

evoluzioni

e

cambiano

altezza

senza

muovere

le

ali

e

così

cercai

di

imitare

la

natura

utilizzando

le

varie

correnti

dei venti”.

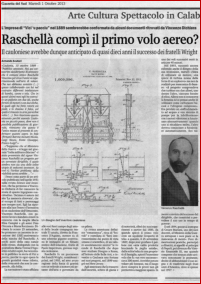

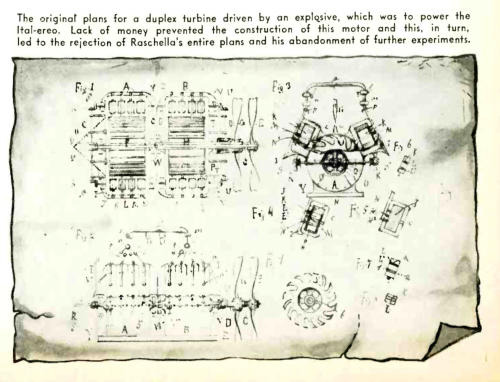

L'IDEA DEL MOTORE

“Nei

1893

mi

è

venuta

l'idea

di

utilizzare

un

motore,

una

specie

di

turbina

mossa

dalla

forza

di

un

esplosivo.

Ho

preparato

il

disegno,

che

conservo

ancora,

ma

l'idea

non

è

stata

realizzata

perché

mi

mancava

il

denaro

necessario

per

la

costruzione

di

questo

motore.

Certamente

oggi,

col

progresso

moderno,

i

miei

disegni

dovrebbero

essere

rifatti,

ma

ormai

non

è

più

il

caso

di

parlarne.

Dirò

semplicemente

che

il

progetto

comprendeva

due

turbine

con

due

alberi,

uno

dentro

l'altro,

ciascuno

fornito

di

elica.

Allora

non

si

conosceva

la

benzina

ed

io

pensai

anche

di

utilizzare

come

carburante

l'alcool

o

l'idrogeno

compresso.

I

miei

disegni

prevedevano

il

raffreddamento

ad

acqua,

serbatoio

e

radiatore,

un

sistema

di

pompe

per

la

lubrificazione

e

tante

altre

cose.

I

motori

erano

destinati

a

funzionare

alternativamente:

quando

uno

si

riscaldava

molto,

l'altro

doveva

cominciare

a

funzionare

automaticamente.

Ho

quindi

preparato

i

mici

piani

completi

per

la

costruzione

di

un

dirigibile,

che

chiamai

«Ital-aereo

»,

che

doveva

essere

mosso

da

tale

motore.

Ero

talmente

convinto

del

successo

del

dirigibile,

che

cominciai

a

prevedere

il

suo

uso

in

tempo

di

guerra.

E

così

disegnai

anche

una

bomba

aerea,

da

lanciare

attaccata

ad

un

paracadute,

provvista

di

una

lancia

fissa,

che

doveva

conficcarsi

a

terra

e

mantenere

la

bomba

all'altezza

del

torace

di

un

uomo,

come

una

piccola

fortezza

che

scaricava

centocinquanta

pallottole

in

tutti

i

sensi

e

poi,

per

mezzo

di

una

carica

separata,

esplodeva

rompendosi

in

piccoli

pezzi.

Fino

ad

allora

avevo

mantenuto

tutto

segréto.

Ad

eccezione

di

alcuni

intimi

amici,

dei

parenti

e

di

mia

madre,

che

mi

aiutava

a

cucire

le

tele,

nessuno

sapeva

nulla

dei

miei

esperimenti.

In

quell'epoca

la

gente

mi

avrebbe

messo

in

ridicolo

per

le

prove

che

facevo

e

mi

avrebbe

considerato

come

un

pazzo.

Nel

dicembre

del

1894

ritenni

di

avere

accumulato

sufficiente

materiale

per

farmi

conoscere

e

cosi

raccolsi

tutti

i

miei

piccoli

modelli,

i

disegni

e

le

descrizioni

e

chiesi

il

parere

del

mio

insegnante,

il

prof.

Cesare

Mariani

,

presidente

dell'Istituto

di

Belle

Arti

a

Roma.

Col

suo

appoggio

fui

presentato

al

Ministro

della

Guerra,

al

quale

sottoposi

i

miei

piani

e

la

mancanza

di

mezzi.

Ebbi

interviste

e

dibattiti,

feci

dimostrazioni

pratiche

in

presenza

dei

tecnici

governativi,

ricevetti

promesse

ed

adulazioni,

ma

fino

a

quel

giorno

i

miei

esperimenti

mi

erano

costali

circa

23.500

lire,

che

rappresentavano

in

quell'epoca

una

forte

somma

di

denaro.

Poiché

ero

rimasto

senza

fondi

disponibili,

mi

rivolsi,

su

indicazione

del

mio

ex

professore,

al

Governo

e

al

Principe

di

Napoli,

poi

divenuto

Vittorio

Emanuele

III

Re

d'Italia,

ma

non

ricevetti

alcun

aiuto.

Nonostante

le

prove

fatte,

le

dimostrazioni

e

le

promesse,

era

giunto

per

me

il

momento

di

abbandonare

ogni

sogno.

Nel

1898

decisi

di

partire

per

l'America,

facendo

assegnamento

sullo

mie

capacità

artistiche.

Ed

ora,

dato

che

comincio

a

diventar

vecchio,

credo

che

sia

doveroso

far

conoscere

al

mondo

i

miei

esperimenti

in

aviazione,

fatti quando la benzina, gli attuali motori ed i velivoli moderni non esistevano ancora”.

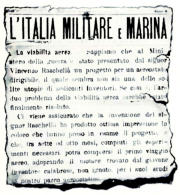

LE PROVE SCRITTE

In

quanto

ai

documenti

scritti,

che

fanno

fede

dei

primi

tentativi

del

Raschellà,

egli

non

li

ha

tenuti

nascosti

e

li

ha

esibiti

per

essere

pubblicati

in

facsimile,

assieme

ai

suoi

disegni.

Per

la

storia

riproduciamo

una

dichiarazione

rilasciata

da

quattro

amici

del

nostro

pioniere:

“Caulonia,

10

ottobre

1889.

«

Pubblico

attestato.

«Noi

qui

sottoscritti

desideriamo

di

attestare

che

il

comune

amico

Raschellà

Vincenzo

per

circa

tre

anni

va

esperimentando

nell'arte

di

volare.

«Che

noi

abbiamo

assistito

a

quasi

tutte

le

sue

operazioni,

anzi

spesso

collaborammo

con

lui

nel

costruire

differenti

intelaiature

di

bambù,

canne

e

tela.

«Che

in

questi

ultimi

mesi

egli

ha

costruito

un

pallone

con

due

ali,

anche

fornito

di

motori

e

con

due

eliche,

le

quali

egli

fa

rotare

coi

piedi,

e

lo

chiama

il

Falco,

col

quale

è

rimasto

in

aria

parecchie

volte

per

qualche

distanza.

«Noi

rilasciamo

questo

attestato

perché

essendo

Caulonia

un

piccolo

paese,

dove

non

è

possibile

pubblicazione

di

giornale,

riteniamo

che

questo

è

l'unico

mezzo

al

presente

di

confermare

quanto

sopra.

In

fede

(firmati)

Barone

Asciutti

Nicola,

Luigi

Giuseppe

Nescis,

Fonte

Giuseppe,

Franco

Luigi.

Oltre

a

ciò,

che

potrebbe

bastare,

Vincenzo

Raschellà

ha

conservato

il

numero

del

22

Gennaio

1895

del

giornale

“L'Italia

Militare

e

Marina”,

nel

quale,

sotto

il

titolo

«

La

viabilità

aerea”

è

stato

pubblicato

il

seguente

testo:

«

Sappiamo

che

al

Ministero

della

Guerra

è

stato

presentato

dal

Signor

Vincenzo

Raschellà

un

progetto

per

un

aerostato

dirigibile,

il

quale

sembra

non

sia

una

delle

solite

utopie

di

sedicenti

inventori.

Se

cosi

è,

l'arduo

problema

della

viabilità

aerea

sarebbe

stato

finalmente

risolto.

«Ci

viene

assicurato

che

la

invenzione

del

Signor

Raschellà

ha

prodotto

ottima,

impressione

in

coloro

che

hanno

preso

in

esame

il

progetto,

e

che,

fra

sette

od

otto

mesi,

compiuti

gli

esperimenti

necessari,

potrà

compiersi

il

primo

viaggio

aereo,

adoperando

il

motore

trovato

dal

giovane

inventore

calabrese,

non

ignoto,

per

i

suoi

studi,

nel

nostro

parco aerostatico».

New York, 5 maggio 1931

FONTE “LA STAMPA”

“Nonostante le prove fatte, le dimostrazioni e le

promesse, era giunto per me il momento di

abbandonare ogni sogno. Nel 1898 decisi di partire per

l'America, facendo assegnamento sulle mie capacità

artistiche. Ed ora, dato che comincio a diventar

vecchio, credo che sia doveroso far conoscere al mondo

i miei esperimenti in aviazione, fatti quando la benzina,

gli attuali motori ed i velivoli moderni

non esistevano ancora.”

Malcom X

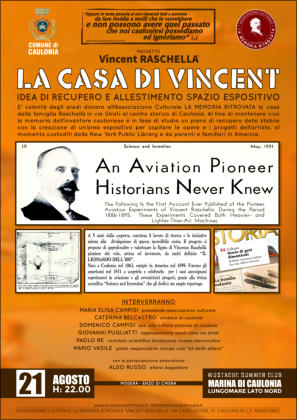

Iniziative

Novità, appuntamenti, iniziative ed eventi su Vincent Raschellà.

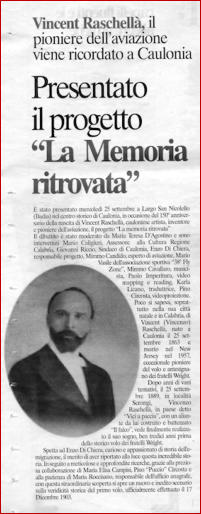

L’anniversario

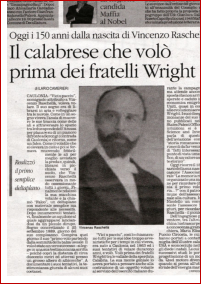

Mercoledì 25 settembre 2013 ore 19,00 Caulonia centro storico Largo San Nicolello (Badia) IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA CONFERENZA STAMPA E PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEL PROGETTO: VINCENZO RASCHELLA’ “LA MEMORIA RITROVATA” VINCENZO RASCHELLA’ ARTISTA - INVENTORE PIONIERE DELL’AVIAZIONE Caulonia 1863 - New Jersey 1958 Interverranno: Mario CALIGIURI Ass. alla Cultura Regione Calabria Giovanni RICCIO Sindaco di Caulonia Francesco CAGLIUSO Ass. alla Cultura Comune di Caulonia Enzo DI CHIERA Responsabile progetto Domenico CANDIDO Esperto di aeronautica Mario VASILE Pilota Mimmo CAVALLARO Musicista Paolo IMPERITURA Video mapping e reading Pino CIRCOSTA Videoproiezione Maria Teresa D’AGOSTINO ModeratriceL’ iniziativa

IL

25

SETTEMBRE

1889

DOPO

ANNI

DI

STUDI

E

VANI

TENTATIVI,

IL

SOGNO

DI

VINCENZO

RASCHELLA’

DIVENTA

REALTA!

SULLE

COLLINE

DELL’ENTROTERRA

CAULONIESE

ALLA

PRESENZA

DI

ALCUNI

TESTIMONI

E

DELL’ALLORA

SINDACO

DEL

PAESE

CON

UN

ALIANTE

DA

LUI

COSTRUITO

E

BATTEZZATO

“IL

FALCO”

SI

ALZO IN VOLO PERCORRENDO UNA DISTANZA DI CIRCA 200 METRI.

IN OMAGGIO AL QUELLO STORICO EVENTO L’ASSOCIAZIONE “ 38° FLY ZONE” DI REGGIO CALABRIA HA DECISO DI RENDERE OMAGGIO AL PIONIERE DI CAULONIA INTITOLANDO L’AEREO AUTOGIRO 07S: “IL FALCO”. DOPO LA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AVVENUTA A CAULONIA IL 25 SETTEMBRE 2013, QUESTO E IL PRIMO CONCRETO PASSO, PER IL RICONOSCIMENTO STORICO, DEL TALENTO DI QUESTO STRAORDINARIO PERSONAGGIO DI CUI FINO A POCO TEMPO FA IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN CALABRIA POCO O NULLA SI SAPEVA.Finalmente

Vincent

Raschellà

riceve

dignità

storica

e

letteraria

nel

pregevolissimo

libro

"Le

ali

di

Icaro.

Storia

delle

origini

del

volo"

di

Mirko

Molteni

edito

da

Odoya

e

dedicato

all'età

pioneristica

dell'aviazione.

In

libreria

e

on

line

da

maggio

2015.

COMUNICATO STAMPA

Organizzato dal Comitato Culturale “VINCENT RASCHELLA’ - LA MEMORIA RITROVATA ”

si

svolgerà

lunedì

04

gennaio

2016

dalle

ore

17.00

presso

la

sala

conferenze

della

Biblioteca

Comunale

di

Caulonia

Marina,

un

incontro

pubblico

finalizzato

a

far

conoscere

alla

stampa

e

alla

cittadinanza

le

ultime

importanti

novità

sull’incredibile

storia

di

Vincenzo

Raschellà,

pioniere

del

volo,

artista

ed

inventore

nato

a

Caulonia

il

25

settembre

1863

e

morto

in

New

Jersey

nel

1958.

Antesignano

persino

dei

fratelli

Wright,

dalle

ultime

scoperte

risulta

essere

stato

anche

un

lungimirante

inventore

ed

un

apprezzato

pittore

e

decoratore.

Nel

1897

è

stato

uno

dei

dieci

finalisti

del

concorso

per

affrescare

gli

interni

della

Basilica

di

Sant’Antonio

da

Padova.

Grazie

al

meticoloso

lavoro

di

ricerca

-

nonostante

la

mancanza

di

aiuti

economici

-

che

Enzo

Di

Chiera

e

Pino

Circosta

continuano

a

portare

avanti,

verranno

illustrate

le

ultime

novità

e

per

la

prima

volta

mostrate

al

pubblico

(per

gentile

concessione

del

pronipote

Steven

Reinecke)

le

immagini

di

disegni,

progetti,

quadri

e

affreschi

recentemente

scoperti

realizzati

in

Italia

e

in

America

tra

il

1883

e

gli

anni

’50.

Verranno

inoltre

rese

note

le

motivazioni

dell’iniziativa

crowdfunding

(finanziamento

collettivo)

promossa

dal

Comitato.

Infine

verrà

presentato

l’originale

calendario

2016

dedicato

all’artista

cauloniese

e

realizzato grazie alla collaborazione di “2 Elle Kalabria” e Jonic Four Brewing.

Hanno assicurato la propria presenza all’incontro

Paolo Re - Comitato Scientifico Fondazione Museo Aeronautico

Mario Vasile Associazione di volo 38°N Ffy Zone Reggio Calabria

Luciano Roccisano - Priore Arciconfraternita del Ss. Rosario

Francesco Cagliuso - Consigliere Comune di Caulonia

Ninni Riccio - Sindaco Comune di Caulonia

Malcom X

Gallery

Vincenzo

Raschellà

è

stato

anche

un

apprezzato

artista

ed

inventore.

A

parte

gli

esperimenti

in

aviazione,

ha

realizzato

quadri,

dipinti

e

affreschi

di

pregevole

fattura,

in

Italia

e

in

America.

Nel

1894

ha

partecipato

alla

decorazione

del

Duomo

di

Ascoli

Piceno,

con

affreschi

del

suo

Maestro

Cesare

Mariani.

Ha

realizzato

un

quadro

per

Papa

Leone

XIII.

Nel

1897

è

stato

finalista

del

concorso

per

la

decorazione

della

Basilica

di

Sant’Antonio

da

Padova.

Suo

uno

splendido

ritratto

icona

di

Madre

Frances

Xavier

Cabrini,

la

santa

degli

emigrati

italiani

in

America.

Prima

di

emigrare

definitivamente

negli

Stati

Uniti

ha

voluto

lasciare

traccia

della

sua

arte

anche

a

Caulonia,

realizzando

due

bellissimi

dipinti,

l’Annunciazione

e

il

Miracolo

di

San

Domenico

a

Soriano

(1898),

per

la

chiesa

del

Ss.

Rosario

e

una

pregevole

tela

raffigurante

San

Michele

Arcangelo

-

recentemente

restaurata

-

per

l’altare

dell’omonima

chiesa.

Intensa

e

di

grande

pregio

è

la

produzione

“americana”

di

cui

ancora oggi è facile trovare traccia su prestigiose case d’asta e in collezioni private.

Vincent Raschellà Artista

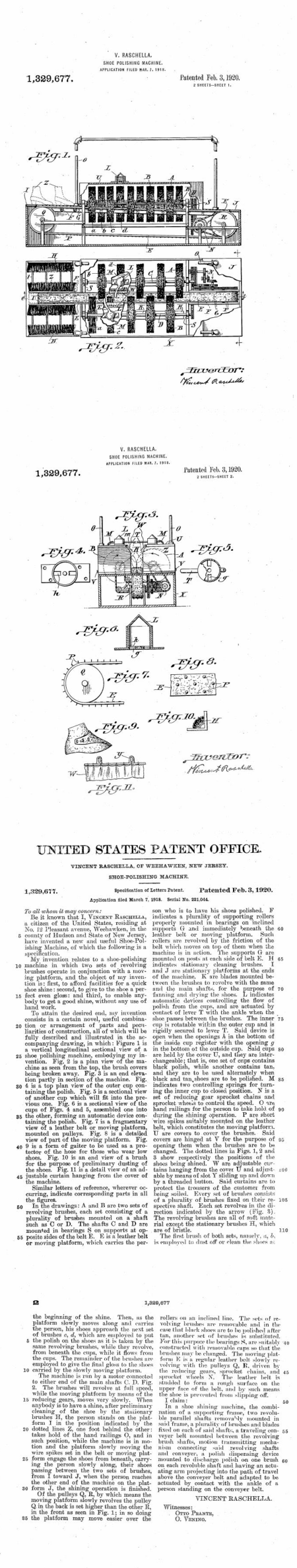

Shoe Cleaning and Polishing Machine

1918

Vincent Raschellà Inventore

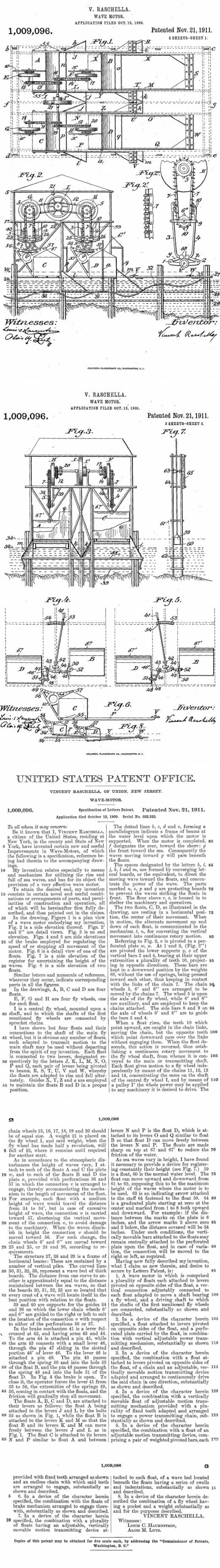

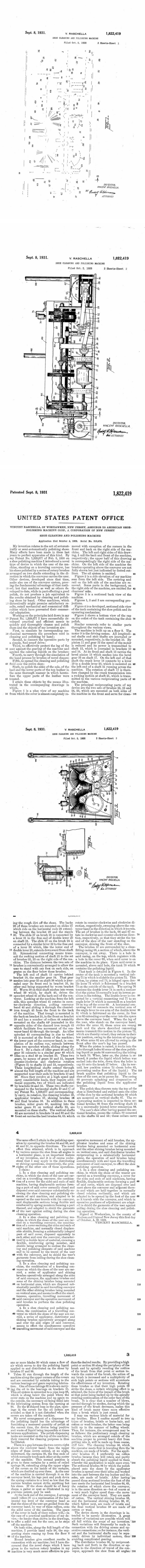

Il grande sogno di Raschellà era la realizzazione del motore a turbina da applicare ai suoi aerei e dirigibili. Gli fu

promesso aiuto dal principe di Napoli Vittorio Emanuele (poi diventato Re d’Italia) e dal Governo italiano. Le

promesse disattese e il mancato aiuto economico lo convinsero ad abbandonare gli esperimenti in aviazione che

fino ad allora gli erano costati oltre 27.500 mila lire, per l’epoca un’ingente somma di denaro. Frustrato e

scoraggiato decise di emigrare nel New Jersey facendo affidamento sulle sue capacità tecniche ed artistiche.

Raschellà in America continuò a coltivare la passione per l’aeronautica ma si dedicò prevalentemente alla pittura

e alla scienza. Della sua vasta produzione fanno spicco le invenzioni, brevettate, tra le quali il pale eoliche e il

“Wave Motor” del 1909 che prevedeva lo sfruttamento del moto delle onde del mare per la produzione di energia

alternativa. Progetti ed esperimenti che in Europa e in Italia incominciano a svilupparsi oltre un secolo dopo!

Shoe Cleaning and Polishing Machine

1928

Wave Motor

1908

Malcom X

Gallery

Vincenzo

Raschellà

è

stato

anche

un

apprezzato

artista

ed

inventore.

A

parte

gli

esperimenti

in

aviazione,

ha

realizzato

quadri,

dipinti

e

affreschi

di

pregevole

fattura,

in

Italia

e

in

America.

Nel

1894

ha

partecipato

alla

decorazione

del

Duomo

di

Ascoli

Piceno,

con

affreschi

del

suo

Maestro

Cesare

Mariani.

Ha

realizzato

un

quadro

per

Papa

Leone

XIII.

Nel

1897

è

stato

finalista

del

concorso

per

la

decorazione

della

Basilica

di

Sant’Antonio

da

Padova.

Suo

uno

splendido

ritratto

icona

di

Madre

Frances

Xavier

Cabrini,

la

santa

degli

emigrati

italiani

in

America.

Prima

di

emigrare

definitivamente

negli

Stati

Uniti

ha

voluto

lasciare

traccia

della

sua

arte

anche

a

Caulonia,

realizzando

due

bellissimi

dipinti,

l’Annunciazione

e

il

Miracolo

di

San

Domenico

a

Soriano

(1898),

per

la

chiesa

del

Ss.

Rosario

e

una

pregevole

tela

raffigurante

San

Michele

Arcangelo

-

recentemente

restaurata

-

per

l’altare

dell’omonima

chiesa.

Intensa

e

di

grande

pregio

è

la

produzione

“americana”

di

cui

ancora

oggi

è

facile

trovare

traccia

su

prestigiose

case

d’asta

e

in

collezioni private.

Vincent Raschellà Artista

Shoe Cleaning and Polishing Machine

1918

Vincent Raschellà Inventore

Il

grande

sogno

di

Raschellà

era

la

realizzazione

del

motore

da

applicare

ai

suoi

aerei

e

dirigibili.

Gli

fu

promesso

aiuto

dal

principe

di

Napoli

Vittorio

Emanuele

(poi

diventato

Re

d’Italia)

e

dal

Governo

italiano.

Le

promesse

disattese

e

il

mancato

aiuto

economico

lo

convinsero

ad

abbandonare

gli

esperimenti

in

aviazione

che

fino

ad

allora

gli

erano

costati

oltre

27.500

mila

lire,

per

l’epoca

un’ingente

somma

di

denaro.

Frustrato

e

scoraggiato

decise

di

emigrare

nel

New

Jersey

facendo

affidamento

sulle

sue

capacità

tecniche

ed

artistiche.

Raschellà

in

America

continuò

a

coltivare

la

passione

per

l’aeronautica

ma

si

dedicò

prevalentemente

alla

pittura

e

alla

scienza.

Della

sua

vasta

produzione

fanno

spicco

le

invenzioni,

brevettate,

tra

le

quali

il

pale

eoliche

e

il

“Wave

Motor”

del

1909

che

prevedeva

lo

sfruttamento

del

moto

delle

onde

del

mare

per

la

produzione

di

energia

alternativa.

Progetti

ed

esperimenti

che

in

Europa

e

in

Italia

incominciano

a

svilupparsi

oltre

un

secolo dopo!

Shoe Cleaning and Polishing Machine

1928

Wave Motor

1908

L’Associazione

Associazione Culturale

“LA MEMORIA RITROVATA”

Vincent Raschellà

Premesso che

Il 25/ 09/ 2014 a Caulonia è stato costituito il Comitato Culturale “VINCENT RASCHELLA’ LA MEMORIA RITROVATA” per far conoscere la figura di

Vincenzo Raschellà nato a Caulonia nel 1863 e morto a Northvale, New Jersey 1958, artista, inventore, pioniere del volo; In questi anni il Comitato ha recuperato

una importante pagina di storia dell’Aviazione grazie a questo straordinario personaggio, fino ad oggi sconosciuto, portandolo alla ribalta, grazie ad intense ed

approfondite ricerche svolte sul web, attraverso indagini, occasioni di studio, interviste e documenti.

In seguito

Nel 2017 è stata costituita tra i comparenti, in qualità di soci fondatori, e tra quanti vorranno aderire in seguito a norma dell’art. 3 dello Statuto, una associazione

culturale, apolitica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, avente la seguente denominazione:

“LA MEMORIA RITROVATA - VINCENT RASCHELLA’ ”

L’associazione è una libera aggregazione con finalità sociali e culturali di persone fisiche e giuridiche apolitica, apartitica e aconfessionale e senza scopo di

lucro. con durata illimitata;

L’Associazione ha sede in Caulonia Marina (RC) Via Castelvetere n. 31;

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, tra l’altro, la figura di Vincent (Vincenzo) Raschellà: artista, inventore e pioniere del volo, diffondendo la cultura

aeronautica, storica e artistica, e contribuire anche per suo tramite alla promozione e valorizzazione del Centro Storico di Caulonia e del suo territorio;

Organizzare spazi espositivi, allestimenti, manifestazioni, progetti e spettacoli, conferenze, convegni, dibattiti, iniziative editoriali, scambi artistico-culturali

nazionali ed internazionali, anche assumendo, ogni correlata iniziativa utile e necessaria nei riguardi di tutti gli enti, con altre associazioni, imprese pubbliche e

private, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, università, collettività.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti siano essi di fonte privata e/o pubblica e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono

costituite dai contributi dei soci promotori, dei sottoscrittori, o di terzi, da sovvenzioni e finanziamenti dello Stato e/o europei e di enti pubblici o privati; al

fine di raggiungere lo scopo sociale l’Associazione può richiedere finanziamenti e sostentamento ad enti pubblici e privati.

Consiglio Direttivo:

BIANCOSPINO Cinzia

CIRCOSTA Giuseppe

DICHIERA Vincenzo

PENNA Adriana

PISCIONERI Romolo

RE Paolo

VASILE Mario Francesco

Cariche

Presidente

CIRCOSTA Giuseppe

Vice presidente

BIANCOSPINO Cinzia

Segretario

VASILE Mario Francesco

Tesoriere

RE Paolo

Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni

DI CHIERA Vincenzo

Responsabile Ricerche

Ass. Culturale La Memoria Rirtovata

Malcom X

L’Associazione

Associazione Culturale

“LA MEMORIA RITROVATA”

Vincent Raschellà

premesso che

Il 25/ 09/ 2014 a Caulonia è stato costituito il Comitato Culturale

“VINCENT RASCHELLA’ LA MEMORIA RITROVATA” per far

conoscere la figura di Vincenzo Raschellà nato a Caulonia nel 1863 e

morto a Northvale, New Jersey 1958, artista, inventore, pioniere del

volo; In questi anni il Comitato ha recuperato una importante pagina di

storia dell’Aviazione grazie a questo straordinario personaggio, fino ad

oggi sconosciuto, portandolo alla ribalta, grazie ad intense ed

approfondite ricerche svolte sul web, attraverso indagini, occasioni di

studio, interviste e documenti.

In seguito

Nel 2017 è stata costituita tra i comparenti, in qualità di soci fondatori,

e tra quanti vorranno aderire in seguito a norma dell’art. 3 dello Statuto,

una associazione culturale, apolitica e senza scopo di lucro, con durata

illimitata nel tempo, avente la seguente denominazione:

“LA MEMORIA RITROVATA - VINCENT RASCHELLA’ ”

L’associazione è una libera aggregazione con finalità sociali e culturali

di persone fisiche e giuridiche apolitica, apartitica e aconfessionale e

senza scopo di lucro. con durata illimitata;

L’Associazione ha sede in Caulonia Marina (RC) Via Castelvetere n.

31;

L’Associazione ha lo scopo di promuovere, tra l’altro, la figura di

Vincent (Vincenzo) Raschellà: artista, inventore e pioniere del volo,

diffondendo la cultura aeronautica, storica e artistica, e contribuire

anche per suo tramite alla promozione e valorizzazione del Centro

Storico di Caulonia e del suo territorio;

Organizzare spazi espositivi, allestimenti, manifestazioni, progetti e

spettacoli, conferenze, convegni, dibattiti, iniziative editoriali, scambi

artistico-culturali nazionali ed internazionali, anche assumendo, ogni

correlata iniziativa utile e necessaria nei riguardi di tutti gli enti, con

altre associazioni, imprese pubbliche e private, istituti di istruzione di

ogni ordine e grado, università, collettività.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da donazioni, lasciti siano

essi di fonte privata e/o pubblica e dalle eventuali eccedenze di

bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi dei soci promotori,

dei sottoscrittori, o di terzi, da sovvenzioni e finanziamenti dello Stato

e/o europei e di enti pubblici o privati; al fine di raggiungere lo scopo

sociale l’Associazione può richiedere finanziamenti e sostentamento ad

enti pubblici e privati.

Consiglio Direttivo:

BIANCOSPINO Cinzia

CIRCOSTA Giuseppe

DICHIERA Vincenzo

PENNA Adriana

PISCIONERI Romolo

RE Paolo

VASILE Mario Francesco

Cariche

Presidente

CIRCOSTA Giuseppe

Vice presidente

BIANCOSPINO Cinzia

Segretario

VASILE Mario Francesco

Tesoriere

RE Paolo

Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni

DI CHIERA Vincenzo

Responsabile Ricerche

Ass. Culturale La Memoria Rirtovata

RESPONSABILI PROGETTO

Enzo DiChiera - Pino Circosta

RESPONSABILE RICERCHE

Associazione La Memoria Ritrovata

ADDETTO STAMPA & PUBBLICHE RELAZIONI

Enzo DiChiera

IMMAGINE & GRAFICA

Cinzia Biancospino

RESPONSABILE ATTIVITA’ DI VOLO

Mario Vasile

RESPONSABILE CULTURA AERONAUTICA

Paolo Re